ストレスチェック義務化 -ストレスの正体はあいつ?-

皆さんこんにちは。

梅雨は何処に行ったんだ?おーい。

と思っていると急に刺すような強い雨が降ったりと。

冬の生まれの私には非常に厳しい季節です。ぐぅ。。

寒い季節が待ち遠しい。

こんな灼熱の季節には

『Great Balls Of Fire(火の玉ロック)』 Jerry Lee Lewis

ピアノ連打、オマケに鍵盤の上に足乗っけてしまって弾いています。

果てはピアノに火をつけて燃やしちゃったりもしております。

彼の生き方は破天荒なものでした。

検索してみてくださいね。

皆さんもどこかで聴いたことある曲だと思いますよ。

そんな破天荒な人生、誰もが歩めるわけでもなく

(歩みたいとも思わないかもしれませんがね)

現代社会は、抱え込み・塞ぎこみ・喪失感etc.のストレスがあちらこちらに蓄積しております。少し前に目に映ったニュースでは、労災申請において精神疾患認定数が過去最高とのこと。これはお隣の韓国でも同様の傾向がみられるとか。

今春から3年以内にストレスチェックが義務化されます

令和10年5月までに、

50人未満の事業所に対してもストレスチェックが義務化されることとなりました。

つまり国内の全事業所に対しストレスチェックの実施が義務化されるのです。

「50人未満の事業所」というのは、一つの拠点において50人未満であること、という風に解釈してください。

ひねくれ者の私は、単に「ストレスチェックが義務化されますよ」のご案内だけではなく「そもそもストレスチェックの有効性ってどうなのよ?」ということに意識を向けながら、お客様方々に情報をお届けしなければと、こう思うのです。

ストレスチェックって何やるの?

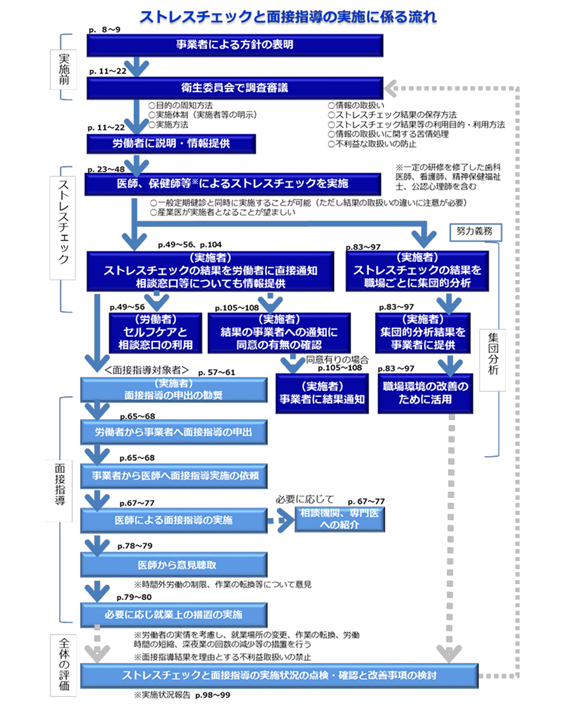

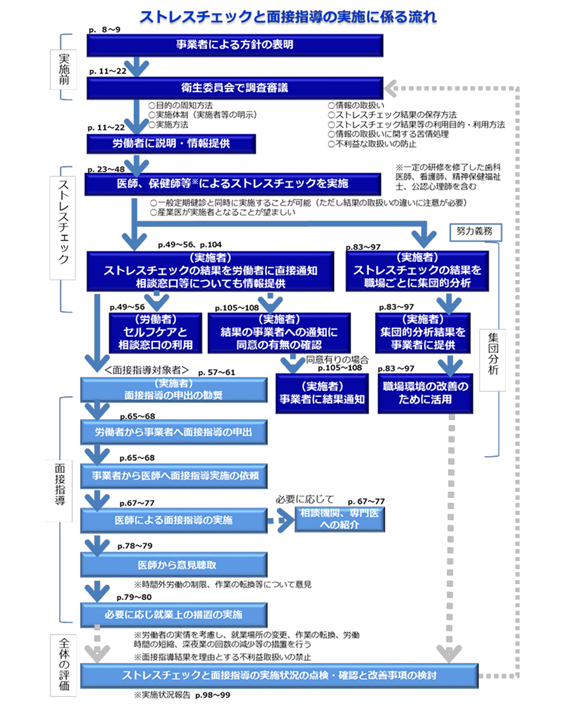

『労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル』

厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室

大きく分類しますと

① アンケート方式のストレスチェックを実施

② チェック結果をもとに医師面談や集団分析による組織に対する処置

この2つを行うこととなります。

ストレスの原因ってなに?

図中の「医師による面接指導」のプロセスは、労働者が自ら足を運ぶように依頼連絡に留まるというケースが少なくないみたいです。

自らの足で行ける方もいらっしゃると思いますが、そうでない方もいらっしゃる。

頭や体が鉛の固まりのように重く感じ、呼吸をして歩くことがやっとの状態で外に出るのもやっとなのに。

出てしまえば動けるのですが、出るまでが頭も足も重たい。

無理にやってきたからこのような状態になってしまったのに。

朝、職場に向けるその足が非常に重かった。

それをなんとか振り切って出社し人の前では自分の精神と気力を使い切ることで何とかその日をやり切れてしまう。

そんな日々が続いてきた結果、全く動けない体や頭を作ってしまったのに。

また自ら出向かなければならないのか。

契約や効率という観点上からは致し方ないことではありますが、ストレスチェック後の有効性を考えるとやや懐疑的な見方をする私です。

ストレスはどこからやってくるのか

ここでふと考えてみました。

・なぜストレスがたまるのか?

・何をストレスとして感じているのか?

・どこからストレスが来るのか?

ストレスの根本原因、これを深く掘り下げてみる必要があります

・職場における人との関り方

・それは言動であり、それは飛び交い合った文字や言語

・そこに互いの理解相違が加わる

・純粋に業務量が多すぎてしまうという談もあるが

・“業務量の多さ”というのも何らか人の言動から派生した業務が正体でもある

(時にそれは、不要な業務であったり、前に進まず後ろ向きに進む業務であったりする)

ここで僕はこう思うのです。

ストレスとは “言語の扱い”ならびに“彼我の意識領域の相違”から成るもの、と。

少し分かりづらいメタファーで書きました。

どういうことか

例えばこんなことです

・感情的な言い方 「なんでまだやっていないの?」「前に言ったよね?」

・テキストの扱い (メール・チャット)語尾が曖昧、反対に語気が強すぎ威圧的

・「言った言わない」ニュアンス

突き詰めると “自分に届いた言葉や文字”

これらの言語が自分の解釈 “負の連鎖”を助長し、ストレス原因となるのです

では、言葉や文字を何も発せず、例えば記号だけでコミュニケーションを取ったら?

言語から距離を置くことができるのか。

つまりはストレス源を避けることができるのか。

残念ながら

その記号を読みとり意味や意義を解釈しようとする時点で、言語解釈に陥ります。

例えば、「止まれ」という意味の標識だな、と解釈した時点で既に「止まれ」の言語理解があなたの脳内を走っているのです。

つまりは、僕たちの人間社会では言語を抜きにして日常の生活は実現できず、ストレス源は常に僕たち自身の中に起動装置として横たわっているのです。

僕たちは決して言語から逃げることができないのです。

それが迫ってくるように感じられてメンタルというものに病理的に支障を来すのです。

言語だからこそ組織設計やコミュニケーション技法を

“人間個体同士の情報伝達”というフィールドに解決の根治治療を見出さないのであれ

ば、ストレスチェックは、いわば病院で「風邪ですね」「薬を出しておきますよ」という診断と投薬の処置であり、その有効性は一定度あるものの対処療法の一つとしかなり得ず、大事なのは“そもそも病気にならないにはどうするか”、つまりは原因探求に向けてその結果を人間コミュニケーションや組織構成の絡みに対し追究することが求められるのではないかとも思うのです。

従いまして

飯田事務所で考える根治治療とは 集団分析およびその解決策であり、

・業務量負荷分析

・組織再設計

・人員配置

・勤務時間の傾向による業務分担

・顧客対応の丁寧さをどこで一線引くべきか

・不要な業務に時間をかけていないか

これらのような人事労務からの解決進入ではないかなと考えています。

これらの環境や場所において飛び交うであろう言語をどのように適量や適切性に流れるように設計するか、なのです。

ストレスからの解放や距離の取り方

ストレスの解消はそのストレス源の存在が消滅した時にでしか解消できないと考えます。

僕はアンガーマネジメントにも少し距離を置いています。

否定的ということではなく距離を保っていると行った方が適切かな。

いやもしかしたらその真髄に触れておらずのコメントになるかもしれませんこと専門機関や関係者にはご容赦いただくとして、自論として、人間の感情として怒りや負の感情はなるべくその時に発散すべきだと思うのです。

爆発的なエネルギーをコントロールしようとする手段として、内にため込んでしまう方法を採るくらいであれば、発散してしまった方が良いのではないかと思うのです。怒りを飲み込んだとしても、その怒りの原因となった発生源は何の変化も生じていないからなのです。受け身側である自身を抑制したところで、我慢は永遠に続いてしまいます。そう思い続ける装置が出来上がることがストレス発生源装置になってしまうのです。

どうやってぶつけるか。

ずばり!

逃げるは恥だが役に立つ。

思い切って休む、場合によっては退職しその場から離脱すること。

逃げてしまえば良いのです。

収入のこと・家族のこと・地位のこと・会社のブランド力・ご近所の目、etc.

色々とあなたの逃げを止めようとする理由達が目の前に現れるでしょうけれど

最も大事なのは生命であり健康です。

元気があって生きていれば、何でもできますし、何度でもリトライできます。

冷静に考えてみてもください。

人手不足の世の中です。

次の職場は見つかりやすい環境下にあります。

攻撃が最大の防御ならば

防御(逃走)が最大の攻撃となるかもしれませんよ

僕の役目は

労働法令に適して

人生を損ねないようにリトライを促し

活躍できるフィールドに向けて進められるようにする

これも社労士の役目なのかもしれません。

ストレスにも良い奴・悪い奴がいる

ストレスは悪い奴らばかりでもありません。

自己成長の為のストレスというものも存在し、自分の行きたい方向に導く原動力となる場合もあります。

もし

そのような中で悪い奴に出くわしてしまったのであればこのように捉えてみませんか。

自分の目に見えている世界は断片に過ぎない。

小さな世界のさらに小さな視界なのである。

全ての事象を把握できることはない。

そういう私とあなたが存在しているからこそ誤解が生まれる。

だからこそ話し合いや協議、考えていることを出し合ってみることが必要なのだ。

そこで耐えらないのであれば逃げてしまうのも一手なのです。

You shake my nerves and you rattle my brain

俺の神経と脳を揺さぶる君

Too much love drives a man insane

大きすぎる愛は男を狂わせるぜ

You broke my will

意志をへし折られ

But what a thrill

でもなんて刺激だ

Goodness gracious, great balls of fire

ありがとさん、本当信じられないぜ

これが『火の玉ロック』の歌い出しです。